紫杉醇涂层球囊是否能降低股腘动脉介入治疗后再狭窄?

发布于:2008-09-22 13:40

紫杉醇涂层球囊是否能降低 股腘动脉介入治疗后再狭窄? ——THUNDER试验简介

阜外心血管病医院 蒋雄京 杨倩

背景 药物洗脱支架可以减少冠状动脉再狭窄,但临床试验却未能证实它在外周血管治疗中的疗效。经皮股腘动脉介入治疗后再狭窄率高,目前所用的介入方法虽然各有特点,但临床上并无哪种方法更优的肯定结论。THUNDER试验旨在比较血管成形术中使用紫杉醇涂层球囊、术中将紫杉醇溶于造影剂治疗腿部血管阻塞的疗效。

方法 在这个小型多中心试验中,所有患者在研究开始时均进行了腿部诊断性血管造影术,使用的是标准血管造影对比剂(Ultravist 300,Schering),以明确他们是否具有试验候选资格。导丝通过靶病变后,根据随机产生的标签,我们随机把154例单支股腘动脉狭窄或闭塞的患者分为三组。一组采用紫杉醇涂层球囊和标准非离子造影对比剂,第二组采用标准非涂层球囊并将紫杉醇加入造影剂,对照组采用标准非涂层球囊和标准非离子造影对比剂。虽然患者和研究者均未被告知分配的组别,但是紫杉醇涂层球囊因其特征性的外观可被研究者识别出,故研究者也可进行一些回顾性的研究评估。

靶病变处的球囊为非涂层和球囊表面每平方毫米3μg的紫杉醇涂层两种。为使病变管腔恢复原直径,采用12atm的最大压力和1分钟的标准时间扩张球囊。所有研究用球囊均只扩张1次。长度超过第一个球囊的病变使用附加球囊。如术后造影显示超过30%的残余狭窄,则将事先规定的非研究球囊再重复扩张5分钟。如为持续性残余狭窄或临床需要,则于靶病变处置入镍钛合金支架。

术中和术后造影均使用研究用造影剂- Ultravist 300或加入紫杉醇的造影剂Ultravist 300。后者的配制为:使用前快速将100ml单纯造影剂混入有17.1mg紫杉醇的1ml无水乙醇中。如手术过程需要造影剂超过100ml,则使用标准Ultravist 300造影剂。术前未常规服用阿司匹林和氯吡格雷的患者于术前12小时给予每种药物300mg的负荷剂量。所有患者术后服用阿司匹林(每日100mg)和氯吡格雷(每日75mg)4周。所有患者术中于动脉内给予肝素(3,000~5,000U)。球囊使用后残余狭窄的程度和介入术后即刻及2小时的血浆紫杉醇浓度由高分辨率液相色谱仪确定。

随访和终点事件 分别在患者术前基线、术后24~72小时和术后6个月时进行临床评估。评估包括根据Rutherford分类进行的外周动脉闭塞性疾病分级、踝臂指数的测量、临床实验室检查和不良事件的评估。主要终点事件为术后6个月时的迟发管腔缩窄。首次手术后12个月和24个月,要求患者来院进行复查,对于不愿或无法前来的患者进行电话随访。

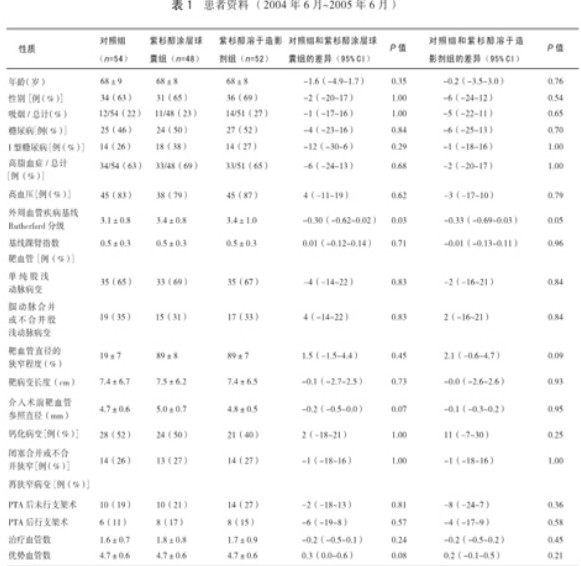

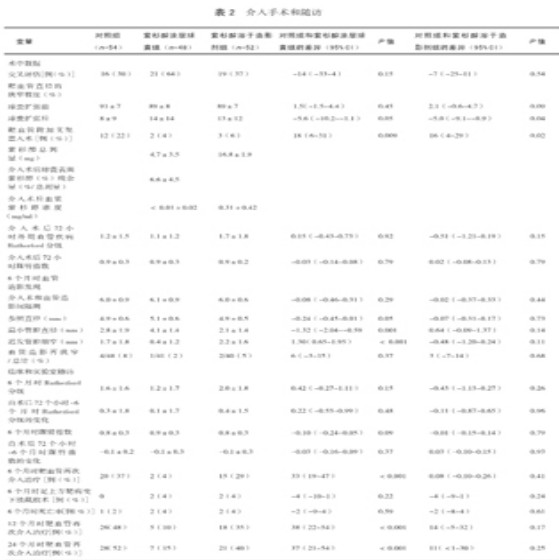

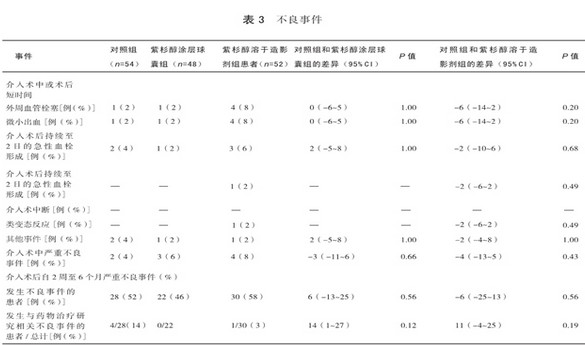

结果 患者的平均年龄为68±8岁,24%为吸烟者,49%患糖尿病,27%的病变为完全闭塞,36%为再狭窄病变,平均病变长度为7.4±6.5cm。组间基线特征无统计学差异(表1)。术后6个月时平均迟发管腔缩窄分别为,对照组1.7±1.8mm,紫杉醇涂层球囊组0.4±1.2mm (P<0.001),紫杉醇溶于造影剂组2.2 ± 1.6mm (P=0.11)。术后6个月时靶病变血管再次介入率分别为,对照组20/54 (37%),紫杉醇涂层球囊组2/48(4%)(与对照组相比P<0.001),紫杉醇溶于造影剂组15/52(29%)(与对照组相比P=0.41)。24个月时靶病变血管再次介入率分别为,对照组28/54(52%),紫杉醇涂层球囊组7/48(15%),紫杉醇溶于造影剂组21/52(40%)(表2)。未发生可归因于紫杉醇涂层球囊的不良事件(表3)。

结论 在经皮治疗股腘动脉阻塞性疾病中,使用紫杉醇涂层球囊与迟发管腔再狭窄和靶血管再次介入的显著减少有关。术中将紫杉醇溶于造影剂未见显著获益。

评论摘要 奥地利维也纳医科大学的Martin Schillinger, M.D.和Erich Minar, M.D. 给编辑的信:关于Tepe等报道的局部短时接触紫杉醇以减少远端动脉再狭窄(THUNDER)试验,紫杉醇与血管内近距离放射疗法相似,可以推迟但不能阻止再狭窄的发生。大于6个月的形态学随访因此显得尤为重要,本研究并未进行。在外周血管疾病研究中,依赖于将靶血管再次介入治疗作为一项终点事件所表现出的有效性目前还存在争议,尤其对于非双盲试验,如THUNDER试验,易产生偏倚。对照组6个月时37%的再次介入治疗率(平均病变长度74mm)看来和股浅动脉球囊成形术对比支架术试验(ABSOLUTE)中对照组12个月时31%的再次介入率(平均治疗长度127mm)相似。需要注意的是,6个月随访后THUNDER中对照组踝臂指数和Rutherford分级只是轻微恶化,因此对照组21例再狭窄患者中的20例是否为有症状并且需要进行靶血管再次介入治疗值得商榷,根据我们的经验,许多再狭窄的患者仍然是无症状的。

瑞士Bern大学医院的Nicolas Diehm, M.D.,Iris Baumgartner, M.D. 和Peter Jüni, M.D.给编辑的信:Tepe等人评估了一项在阻止股腘血管成形术后再狭窄方面有发展前景的技术。通过使用Rutherford等人提出的分级方法,外周动脉疾病的临床严重程度得以精确分级(0~6级),数字越大病变越严重。作者用均数和标准差描述Rutherford分级,这表示数据具有连续性。但Rutherford分级为顺序定性变量,分级的界定以症状和体征为根据,因此,均数难以解释清楚。要正确地表述,数据应该被明确地描述为数字和隶属于每一级中的患者的百分比,再采用列表进行分析。另外,作者采用血管开通率作为终点事件,它的定义应为连续血流的存在。根据这个定义,应该把高度再狭窄认为治疗成功,但它并不适合使用血管内成形术器械的头对头试验。这些考虑强调,对于评估不同血管内成形术的方法需要统一的报告标准。

作者Gunnar Tepe, M.D. Thomas Zeller, M.D.和 Thomas Albrecht, M.D.的回复:Schillinger 和 Minar表达了对于有直接生物利用度药物单剂治疗的长期结果的关心,我们也有类似的想法,随访2年后使用涂层球囊治疗组经历靶血管再次介入治疗的比例显著低于另外两组中的任何一组(表2)。对于随机临床研究,理论上评判终点事件需要研究者完全不知道使用了何种器械,但这一点在该研究中未能做到。目前已获得的随访2年的血管造影表明,先前无靶血管成形术史的患者靶血管再狭窄率≥70%,在涂层球囊治疗组中2/28(7%),对照组6/19(32%)。这证实了涂层球囊的持久获益。

在我们的试验中,12个月时的再次介入治疗率稍高于Schillinger等人的试验。这也许可以用下述事实来解释:我们没有排除先前行支架治疗的患者,因此我们难以达到与其他研究者报道的相同结果。在他们的信中,Schillinger和Minar将我们研究中的病变长度与他们研究中的治疗长度进行了对比;但是,两项研究中的平均病变长度相对比时,仅有微小的差别(Schillinger等人研究中对照组为92±64 mm,我们研究中对照组为74±67 mm)。我们研究中12个月时靶血管再次介入治疗率对照组为48%,紫杉醇溶于造影剂组为35%,与Shillinger等人研究中对照组的31%相比,紫杉醇溶于造影剂这一方法可能无效。

我们同意Diehm等关于Rutherford分级和血管开通率定义的看法。但是,通过分组分析Rutherford分级需要冗长的描述,而且用Cochran- Mantel-Haenszel检验来比较这些数据并不会产生不同的结果。我们会加入Cochran-Mantel- Haenszel检验来表明自术前基线水平至6个月时涂层球囊治疗组与对照组相比(P=0.03) Rutherford分级的更大改善。血管开通率作为一项终点事件是有局限性的,它只是血管造影发现中用于评估的一项(表2)。 来源:2008年《医心评论》第8期

来源: 医心网

京公网安备 11010102002968号

京公网安备 11010102002968号